Index

10月30日、31日に行われた麻布大学WEBオープンキャンパスにて、今年度2回目のオンライン発表会が開催されました。今回も多くの受験生が視聴に集まり発表後は多くの質問が飛び交いました。研究に対する関心の高さを感じました。学生たちの回答もとても堂々と立派なものだったと思います。次回も楽しみです。

各プロジェクトの概要と質疑応答について担当の先生方や学生さんにお答えいただきました。

どんな研究をしているのですか?

今回のジェネプロでは「人懐っこさ」の身体メカニズムの研究に関して、紹介してもらいました。

「人懐っこい」というのは、動物がヒト社会に接近して、たとえばヒトから餌をもらうなどできることです。これが次第に広がっていくと、いわゆる「家畜」と似た状況になります。家畜化された動物、イヌやネコでも、ヒトの手が入る前から、なつっこい動物がいて、それがヒトを怖がらず近づいてきたことが、その始まりだといわれてます。

人懐っこさの違いはなんで生じるの?

ヒトを怖がる、怖がらない、の行動の背景の一つには内分泌(ホルモン)の機能変化が知られています。今回のプロジェクトでは、人懐っこいシカとそうでないシカの糞中のコルチゾールを測定し、人懐っこさと関係するかを調べています。怖がらないシカは次第にヒトの生活環境にかかわるようになり、獣害をもたらす可能性がある個体ともいえます。

宮城県の金華山では、シカの個体識別がされており、その行動と糞が集められます。まだ結果は出ていませんが、近い将来、シカの人懐っこさ、の要因があきらかになればと思っています。

高校生との交流で何か刺激を受けましたか?

参加した高校生からは、「山に行けますか?」や「いつから実験開始できましたか?」など、自分がどのようにジェネプロ研究に参加できるのかとい質問がありました。実感がわいてもらえたらいいなと思っています。また「オキシトシンが人懐っこさや家畜化にどのようにかかわりますか?」という非常に高度な質問も受けました!!まだまだそれはなぞなんです。

皆さんと一緒にジェネプロ研究でいろんなことを明らかにしたいです!

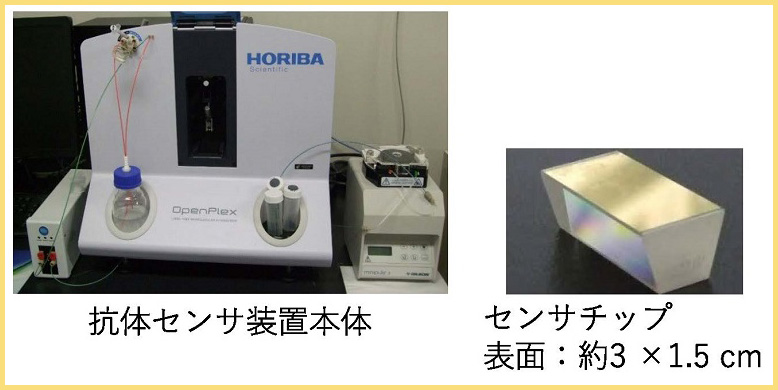

このプロジェクトには、2名の学生が参加してくれました。研究テーマは、

①麦を汚染するカビ毒(デオキシニバレノールという物質です)の精製

②乳製品に含まれるβラクトグロブリン(人によって食物アレルギーの原因物質になります)の抗体作り

です。抗体センサの開発には、測りたい物質(抗原といいます)と測るための素子(抗体というタンパク質です)作りが必要です。

さて、専門的な話はここまでにして、今回、参加学生が研究成果をオープンキャンパスで発表し、高校生の皆さんと交流する機会ができたのでご紹介します。

高校生: 実験内容は、授業で扱ったものですか?

初めて扱う器具や機械は沢山ありましたが、原理や基礎知識は授業で扱った内容でした。

研究には、オリジナリティーが必要です。でも、それは突拍子もないことではなく、高校生の皆さんの知識を組み合わせると、理解できる場合が多いと思います。研究に興味のある方は、躊躇しないで「出る杭プロジェクト」に飛び込んできてください。

研究に参加して、できるようになったのはどんなことですか?

実験は8割が準備で、その計画を十分に練ることが大事と実感しました。フローチャート等を作成して、先生とディスカッションをしてから実験に取り組み、先のことを予測して動けるようになりました。

このプロジェクトを通じて、学生の皆さんに伝えたかったことの一つは、準備の大切さです。それが確かに伝わったことに、感動しています!

高校生: 研究を行って驚いたことはなんですか?

失敗だと思った試料から新たな発見をして、それが新たな研究テーマにつながったことです。研究をやっていて、いくら詳しく調べても終わりが見えないことにも驚きました。

これらも、私が伝えたかったことです。研究の世界では、自分で失敗と思わなければ、失敗じゃないんですね。その中に潜んでいる現象を見つけ出す好奇心と観察力があれば、“失敗”はブレークスルーのチャンスです。終わりが見えないことに気づいたことも大きな成果ですね。好奇心があれば、飽なき探求が楽しさに繋がります。

最後に・・・

実は、交流会に参加してくれた高校生が、いずれも本質をついた質問をしてくれることに脱帽していました。と同時に、質問に答えた学生たちの成長ぶりに目を見張りました。これからも、研究を通して彼らの成長を見守りたいと思います。

どんな研究をしているのですか?

コアラ、ウシ、ニワトリ、ウズラ、ハダカデバネズミなどから微生物を採取し、これらの培養液から様々な化合物を精製しています。これらの化合物に対して、神経細胞の保護活性などの様々な生物活性試験をして有用な化合物を探しています。

高校生からどのような質問がありましたか?

動物から微生物をどのように採取しているかなどの質問があり、肉食獣から微生物を採取しては?というご意見も頂きました。神経細胞はどのような細胞を使っているかという質問や、質量分析計という分析機器についての質問など、専門的な質問もありました。

高校生との交流で何か刺激を受けましたか?

思いのほか多数の皆さんにご参加頂き、鋭い質問・ご意見も複数頂き大変嬉しかったです。今後もこのプロジェクトを続けていきたいと思います!

アニマルウェルフェアって何ですか

アニマルウェルフェアを考えるとき世界的には「5つの自由」が大切だと言われています。

①飢え、乾きおよび栄養不良からの自由

②恐怖および苦悩からの自由

③物理的および熱の不快からの自由

④苦痛、傷害および疾病からの自由

⑤通常の行動様式を発現する自由

この5つです、これらをどのくらい満たしているかが大事だと言われています。

どんな研究をしているのですか

5つの自由のうち、通常の行動様式鵜を発現する自由、に着目しました。

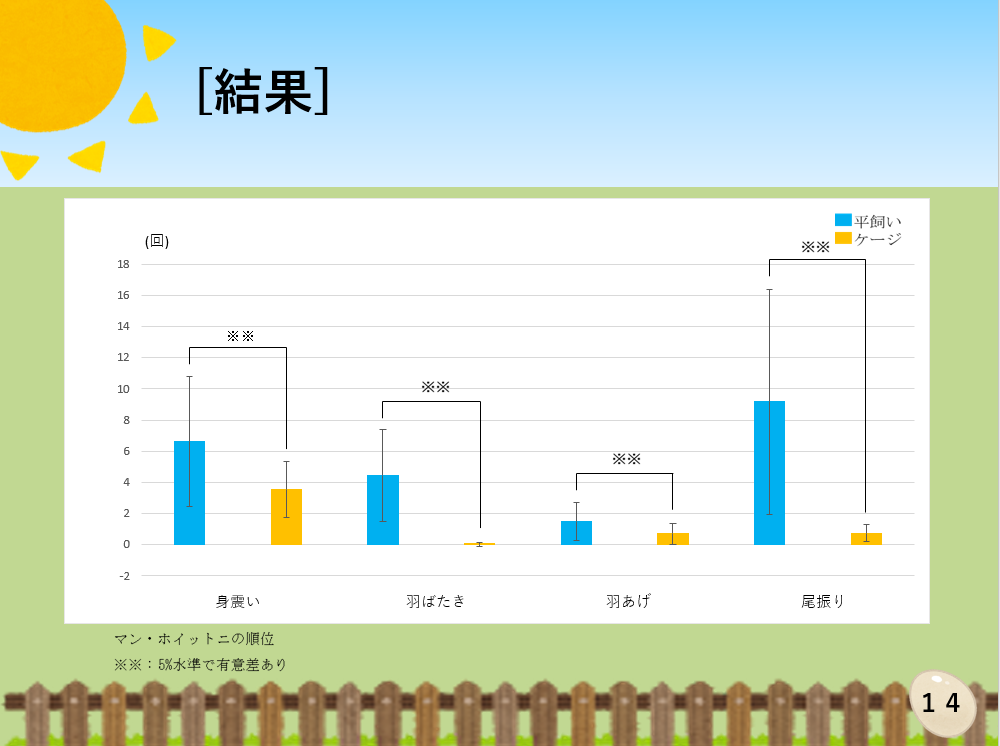

卵を産む鶏は、日本では通常、ケージ(鉄のワイヤーでできたの四角いかご)の中で過ごしていますが、ヨーロッパなどではこうしたケージでの飼育をアニマルウェルフェアに配慮してとりやめるケースが出てきています。そこで、ケージの中にいる鶏と、ケージでなく地面で飼育する鶏(平飼い)とでは行動にどのような違いが生じるかを調べようとしました。

もう少し具体的に教えて下さい

2つの実験を行いました。

一つは、ケージと平飼いで歩数がどれだけ違うかという調査です。もう一つは、ケージと平飼いで、鶏のとる慰安行動がどれだけ違うかという調査です。慰安行動は身繕い行動とも言われて自身を快適に保つ行動あるいは不快な状態を保つ行動です。

これらがケージと平飼いでどのように異なるかを目して歩数、ないし行動回数をカウントすることで調べました。下のスライドは慰安行動で違いの見られた行動をグラブで表しました(ジェネプロ学生作成)。。

この後の研究計画はどのようなことですか

こうした調査結果に基づいて、ケージと平飼いでの鶏の行動の違いを消費者に示して、どの程度の価格差であれば平飼い卵を購入すると考えるかを聞いてみようと計画しています。そうした消費者意識を踏まえたうえで、アニマルウェルフェアについてより考えてゆきたいと考えています。

高校生の質問で刺激を受けましたか

関心のある高校生が、本質的な質問をしてくれるので、回答するのは難しかったです。説明力を高めないと行けないなと思いました。

高校生のみなさんが、質問を通じて、理解を深め、探究心がアップしたのだとしたら、とてもうれしいです。

次回の参加学生発表会は、2022年1月21日を予定しています。詳細が決まりましたら、このサイトのお知らせや麻布大学ホームページでご案内しますので、楽しみにお待ちください。

研究者の読み物コンテンツも始まりました。読み応えのある麻布大学研究者の記事を不定期に更新していきます。ぜひご一読くださいませ。>>> 研究者の知恵の輪

2025年7月9日

【高大接続】麻布大学と横須賀高校が探究学習の中で未知のウイルス発見?の可能性に喜び

2025年6月25日

北豊島高等学校の保護者説明会に参加しました

2025年5月12日

私立北豊島高等学校の「探究授業」 講演会を実施しました

2025年3月13日

高校×大学「いのちと共生の研究プログラム 第3回 研究成果発表会」を開催します

2024年12月17日

11月24日 明星高等学校との高大連携活動を行いました(その3)

2024年12月9日

麻布出る杭研究プロジェクト6期生が決定! 交流会で仲間づくりからスタート